- 換気扇からの水漏れには【結露・屋外からの雨・漏水】などの原因が予想できる

- 水漏れの放置は衛生面の悪化や建物内の腐食・変形などのリスクがある

- 換気扇からの水漏れには【安全確認・濡れた水への応急処置・湿気を逃す】などの対処法が有効

- 日常的な換気と乾燥・メンテナンスや掃除といったことが水漏れ予防につながる

キッチンや浴室、トイレなどに設置されている換気扇。

その換気扇から「水が垂れてくる」という現象を経験したことがある方もいるでしょう。

換気扇からの水漏れは室内を濡らすだけでなく、カビや腐食などを発生させ、建物全体に悪影響を与えてしまうことも。

この記事では、換気扇から水漏れが発生する原因から対処法、水漏れを放置するデメリットから予防する対策などについて解説していきます。

ハウクリ研究所の横田

ハウクリ研究所の横田私は【ハウクリ研究所】の横田です!

クリーニング業者で約6年以上勤務していた業務経験を活かし、疑問や不安などを解決していける記事を執筆していきます!

換気扇から水漏れが発生する主な原因9選

換気扇から水漏れしてきた場合、考えられる原因はいくつもあります。

ただ、原因によって対処法も変わってくるため、まずは現状を分析することが大切です。

まずは代表的な原因を整理し、それぞれの特徴について解説していきます。

- 結露からの水滴の発生

- 屋外からの雨水の侵入

- ダクト破損や接続不良からの漏水

- 換気口の目詰まりや逆流

- 本体のシールや内部部品の劣化

- 外部フードやパッキンの劣化

- 室内の過度な湿気や運転方法の問題

- 施工時の初期不良

- 上階や近隣の水回りからの漏水

結露からの水滴の発生

換気扇やダクト内部は、外気と室内の温度差が大きくなることで簡単に結露が発生します。

冬場の暖房使用時や梅雨の時期など、湿度が高く温度差が大きい状況では特に水滴が生じやすいです。

この水滴は少しずつ蓄積し、やがて重力で落下して水漏れのように見えることがあります。

結露は季節や生活環境によって発生の度合いが異なり、一度始まると繰り返しやすいのも特徴です。

断熱材の設置や除湿の工夫を行うことである程度抑制できます。

長期間の放置は換気扇本体の金属部分が錆びるなど劣化を早める要因になります!

屋外からの雨水の侵入(雨による水漏れ)

外壁や屋根の隙間、あるいは換気口から雨水が侵入するケースもめずらしくありません。

特に台風や強風を伴う横殴りの雨では、通常の構造でも水が内部に入り込みやすくなります。

屋外に設置されているフードやパッキンが劣化していると、雨水が直接換気扇まで伝わり、室内に水滴が落ちる原因になります。

外回りの設備は普段目にする機会が少ないため見落としがちですが、定期的に点検しておくことで被害を未然に防ぐことができます。

わずかなヒビや変形も放置せず、早めに補修することが長期的な安心に!

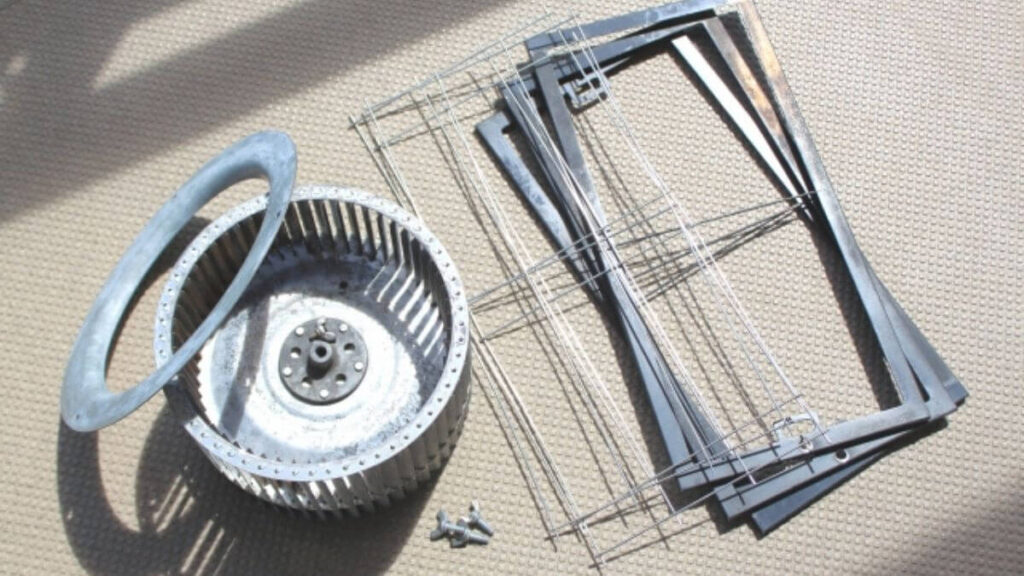

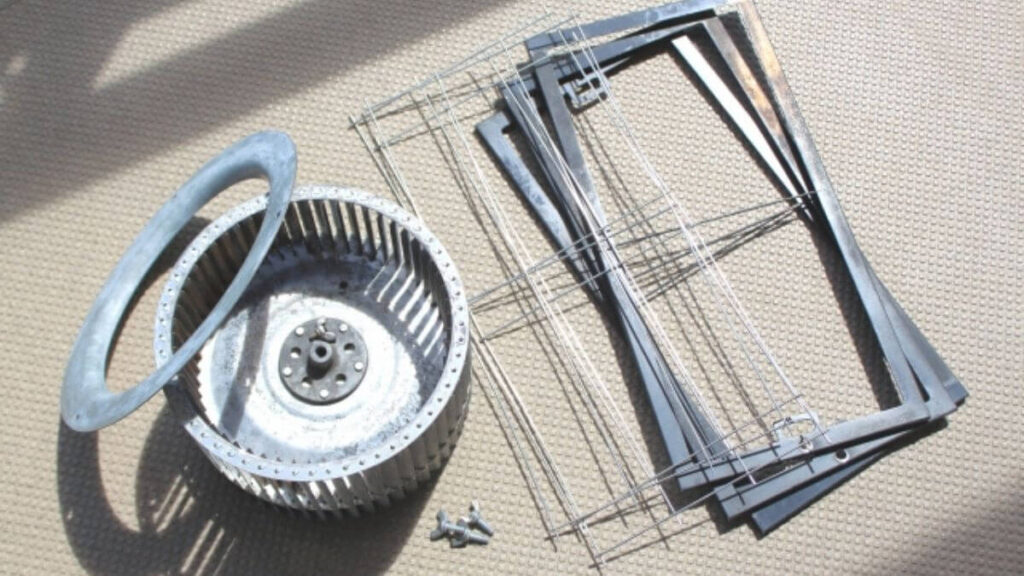

ダクト破損や接続不良からの漏水

換気扇と屋外をつなぐダクトは、経年劣化や施工不良によって、破損や緩みが生じることがあります。

小さな隙間や裂け目でも外部の雨水や室内の湿気が侵入し、水漏れの原因になるのです。

特に金属製ダクトでは錆による腐食、ビニール製では硬化によるひび割れが起こりやすい傾向も。

異常を発見した場合、防水テープやシーリング材で自力での応急処置はできます。

”あくまで一時的な対策”の範囲のため、根本的な修理や部品交換は、必ずプロに依頼して確実に処置してもらいましょう!

換気口の目詰まりや逆流

外部排気口にほこりや落ち葉、さらには鳥の巣などが詰まってしまうと、排気の流れが妨げられます。

これにより本来外へ逃げるはずの湿気や雨水が逆流し、室内へ入り込む危険性が高まります。

通気不良は単なる不便にとどまらず、結露の悪化やカビの発生にもつながるため注意が必要です。

フード内部の掃除や防虫(鳥)ネットの設置などを行えば、比較的簡単にリスクを下げられます。

高所に設置された換気口での作業は危険を伴うため、不安ならプロに依頼するのがベストです!

本体のシールや内部部品の劣化

換気扇本体には、防水や気密を保つためのシール材やパッキンが使われています。

しかし、時間の経過とともにこれらは硬化やひび割れを起こし、防水性が下がってしまいます。

すると雨水や結露水が本体内部に溜まりやすくなり、水漏れの直接的な原因に。

特に長期間メンテナンスを行っていない古い換気扇では、この問題が顕著に表れることもめずらしくありません。

自己判断で分解するとさらなる破損を招く可能性があるため、部品交換や内部清掃は必ず専門の業者に依頼しましょう。

外部フードやパッキンの劣化

外壁側に設置されているフードやパッキンは、日光や雨風にさらされ続けるため、劣化が避けられません。

ゴム部分が硬化して割れたり、フードが変形すると、雨水が容易に内部へ流れ込む経路ができてしまいます。

小さな隙間でも長期間放置すれば繰り返し水漏れが発生するため、見逃さないことが大切です。

定期的な目視点検で異常を確認し、防水シールの塗り直しやフード交換など適切な対応を行うことで安全が保てます。

室内の過度な湿気や運転方法の問題

料理や入浴で発生する蒸気が室内にこもると、換気扇を使用していても十分に湿気を排出できないことがあります。

さらに短時間で頻繁にオンオフを繰り返す運転方法は効率が悪く、ダクト内に湿気を閉じ込めてしまうため結露を引き起こしやすくなります。

これを防ぐには、「換気扇を長めに回す」「除湿機を併用する」などの工夫が有効です。

まずは運転方法や生活習慣を見直すことから始めると、改善につながるケースが多いです。

浴室に限らず換気扇の24時間稼働にはメリットも多いです!

施工時の初期不良

換気扇の設置工事の際に防水処理が不十分であったり、ダクトの接続が甘い場合、工事直後から水漏れが起こることがあります。

こうした初期不良は見分けが難しく、住み始めてから問題が発覚することも少なくありません。

そのため施工業者の選定はかなり重要で、信頼できる業者に依頼することが安心につながります。

工事後に不具合を発見した場合は放置せず、保証期間を利用して業者に相談しましょう。

上階や近隣の水回りからの漏水

換気扇からの水漏れが自宅だけに原因があるとは限りません。

マンションやアパートなどでは、上階の配管トラブルや水回りの不具合が原因で、換気扇周辺に水が流れ込むケースもあります。

特に浴室やトイレなど、水を多く使う場所に隣接している場合、影響を受けやすくなります。

この場合、自分だけで解決するのは難しいため、管理会社や近隣住民との連携が不可欠です。

他人の住宅設備が原因となるケースでは、自宅側でできる対策が限られるため、適切な連絡と調整が重要になります。

特に賃貸物件の場合は、業者を呼ぶ前に管理会社や大家への連絡がトラブル回避には必須です!

どうすれば?換気扇からの水漏れへの対処法

換気扇から水漏れを見つけたら、まずは安全確保と二次被害を防ぐ行動が大切です。

水が落ち続けるのを放置すれば床や壁、家具が傷み、修繕費用が大きくなります。

また、湿気によるカビやダニの繁殖が進むと、住環境の快適さや健康リスクにも直結します。

ここでは、家庭でできる応急処置から専門業者への依頼までの流れを整理し、順を追ってご説明していきます。

- 換気扇を使い湿気を逃す

- 電源のオフと安全確認

- 漏れた水への応急処置

- ダクト周りのチェックと掃除

- 外部フードやパッキンの点検と処置

- プロへの連絡

換気扇を使い湿気を逃す

水漏れの原因が結露の場合、換気扇を稼働させて室内の湿度を下げることが有効です。

特に梅雨や冬場は外気との温度差が大きいため、結露が発生しやすくなります。

「窓を開けて通気を良くする」「除湿機を併用する」ことで湿度を効率的に下げることができます。

湿度が下がると換気扇内部に溜まる水分が減り、ポタポタとした水滴の発生を抑えることにつながります。

生活環境を快適に維持するうえで、湿度管理は欠かせない習慣です!

電源のオフと安全確認

換気扇からの水漏れでは、電気系統への影響を見逃してはいけません。

水がモーターや配線にかかるとショートを起こし、感電や火災に発展する恐れも。

まずは電源をオフにし、可能であればブレーカーも落しましょう。

安全を確保したうえで濡れた状態をスマートフォンなどで写真に残すと、修理業者や保険会社への説明時に役立ちます。

漏れた水への応急処置

床や家具が濡れてしまった場合は、すぐに雑巾やバケツで水を受け止め、被害を最小限にとどめましょう。

天井や壁からの水滴はタオルや防水シートで受け、周囲への広がりを抑えることも大事です。

拭き取った後は扇風機や換気扇などで乾燥を促し、湿気を残さないことが重要です。

湿気を残すとカビや悪臭の発生につながるため、早めの対応が快適な住環境を守ります!

ダクト周りのチェックと掃除

室内から見える範囲で、ダクトの継ぎ目や断熱材の状態を確認しましょう。

継ぎ目に隙間があると水が伝って漏れてしまうことがあり、断熱材の劣化も結露の要因になります。

軽い汚れや詰まりであれば、掃除やテープでの応急補修が可能です。

ただし、内部の断裂や接続不良など、素人では判断が難しいケースも少なくありません。

ひどい場合は必ずプロに見てもらい、作業中は写真を残しておくことで原因解明や保険の申請にも役立ちます!

外部フードやパッキンの点検と処置

換気扇の外部に設置されたフードやパッキン部分は、雨水の侵入を防ぐ重要な役割を果たしています。

そこに亀裂や劣化があると、雨水が入り込み水漏れの原因になるのです。

市販の防水シーリング材を使えば一時的な補修は可能ですが、劣化がひどい場合は部品そのものの交換も必要になることがあります。

高所での作業は転落の危険もあるので、素人が無理に行うのはおすすめできません。

必ず安全を優先し、必要に応じて専門業者に任せることを心がけましょう!

プロへの連絡

応急処置でしのげるのは一時的なものにすぎず、根本的な解決には専門業者の力が必要です。

換気扇内部の腐食やダクトの損傷など、複雑な原因は自分の判断は当てにはなりません。

業者に依頼する際には、水漏れの状況や自分で確認した点を詳しく伝えると、正確な見積もりを出してもらいやすくなります。

可能性であれば、複数の業者から見積もりを取り比較することで、適正な費用で修理が可能です。

換気扇からの水漏れの原因を特定する方法

換気扇から水漏れが発生した場合、すぐに原因を突き止めることが解決への第一歩です。

とはいえ、適切な修理や予防を行うためには、自己判断で無理をしないことも大切です。

ここでは自分でできる調査の流れと、専門業者に依頼すべき判断の目安について解説していきます。

- 発生状況とタイミングの記録をつける

- 水漏れ箇所を目で確認

- ダクトや接続部のチェック

- 周りの設備や影響を確認

- 簡単なテストから判断する

発生状況とタイミングの記録をつける

水漏れが発生した日時や天候の状態、換気扇が稼働していたかどうかを詳しく記録することは重要です。

特に「雨の日だけ水が落ちてくるのか?」「冬の寒い時期に結露として現れるのか?」など、発生条件を明らかにすると原因の特定にも大いに役立ちます。

こうした記録は修理業者に見せると判断材料になり、火災保険の申請を行う際にも証拠としても使えます。

水漏れ箇所を目で確認

換気扇のカバーを外して、「どの部分から水が漏れているのか?」を目視で確認します。

中心部分からなのか、周囲の接合部からなのかで原因の推測も変わってきます。

さらに外壁側に設置された換気フードやパッキン部分も観察し、水が溜まっていたりひび割れがある場合は雨水の侵入を疑う必要があります。

高所作業は危険を伴うため、無理をせずに業者にチェックを依頼する方が安全です!

ダクトや接続部のチェック(見える範囲で)

室内の点検口やレンジフード内部から見える範囲のダクトを確認し、継ぎ目やテーピングの状態をチェックします。

断熱材が劣化していたり、接続部に隙間があると水分が侵入して水漏れにつながることがあります。

気になる箇所があれば、写真に残して業者へ説明すると状況が伝わりやすくなります。

応急的にテープで隙間を塞いで挙動を観察するのも一時的な確認手段として有効です。

周りの設備や影響を確認

換気扇だけでなく、周囲の水回り設備や排水環境も確認する必要があります。

上階の浴室やトイレからの水漏れ、屋上やベランダの排水不良、さらにはエアコンや冷蔵庫の排水管などが関係していることも。

特にマンションなどでは、お隣からの影響も考えられるため、管理会社へ早めに相談するのが賢明です。

簡単なテストから判断する

「雨水の侵入か?結露か?」を見極めるために、簡単なテストを行うことのも有効です。

換気扇を乾燥させた後、再度同じ条件で水漏れが発生するか観察すると傾向が分かります。

雨の日のみであれば外部からの侵入、寒い季節に限られる場合は結露の可能性が高まります。

ただし、「水の量が多い」「電気部品に水がかかっている」「天井材が変形している」など深刻な場合は、自己判断せずプロの点検を依頼してください。

適切な診断結果を得ることで修理の方向性が決まり、火災保険が適用できるかどうかの判断材料にもなります!

換気扇から水漏れ問題を業者に頼む目安

換気扇からの水漏れは、軽度な場合は自分で対応できることもありますが、原因によってはプロの力を借りる必要があります。

ここでは、自分で直せる範囲とプロに任せるべきサイン、さらに業者に依頼する際のポイントについて解説していきます。

自分で直せる範囲

換気扇からの水漏れでも、比較的軽いものであれば自分で対処できます。

例えば、外側のフード部分に落ち葉やゴミが詰まっていると雨水が逆流して漏れ出すことがあります。

この場合は、フードや排水部分を清掃するだけでも改善されます。

また、換気扇周りのシーリング材が劣化して隙間ができている場合は、市販の防水シーリング材を使って一時的に補修することも可能です。

分解作業を無理に行うと内部を破損するリスクがあるため、作業は表面的な範囲にとどめ、安全を第一にしましょう!

プロに任せるべきサイン

水漏れの量が多い場合や、天井裏やダクト内部から水が伝っているようなケースは、専門業者に依頼する必要があります。

電気配線や照明器具にまで水が回っていると、感電や漏電の危険も。

また、梁や天井材など構造部分の損傷が疑われるときも、自己対応は避けるべきです。

さらに、屋根や外壁に亀裂や劣化があり、そこから雨水が侵入している可能性がある場合は、大がかりな補修が必要になるため、速やかにプロに相談してください。

業者に依頼する際のポイント

業者に依頼するときは、見積りの内容を細かく確認することが重要です。

診断結果や具体的な作業内容、使用する部材の費用、保証の有無や期間が明記されているかをチェックしましょう。

追加料金が発生する条件についても事前に把握しておくと安心です。

また、業者に現地調査を依頼する際には、水漏れが発生した日時や状況を記録し、可能であれば写真を見せると調査がスムーズに進みます。

信頼できる業者を選ぶためには、過去の施工実績や口コミを確認することも欠かせません!

換気扇からの水漏れを放置した場合のデメリット

換気扇からの水漏れは「少し濡れているだけ」と軽く考えて放置してしまう方も少なくありません。

しかし、水漏れを放置すると、健康被害や建物の劣化といった深刻な問題に発展する可能性も。

- カビや衛生面での悪化

- 建物内の変形や腐食で修理費用の増加

- 電気系統のトラブルや火災のリスクも

- 保険適用や資産価値への悪影響

カビや衛生面での悪化

湿気がこもる場所はカビの温床となりやすく、水漏れが続くと発生源が広がってしまいます。

カビは見た目の不快さだけでなく、アレルギーや喘息、皮膚のかゆみなど体に影響を及ぼすことがあります。

特に換気の悪い場所ではカビが短期間で増殖し、掃除をしても落としきれないこともあります。

放置すればするほど生活空間全体に悪影響を及ぼすため、乾燥や防カビ対策が欠かせません!

建物内の変形や腐食で修理費用の増加

水分が長期間建材に触れると、天井や木材が歪んだり、ボードが変色や腐食を起こすことがあります。

この状態が進むと建物の構造部分にダメージが及び、大がかりな補修や交換工事が必要になるケースも。

修繕費用も大きく跳ね上がるため、初期段階での対応が経済的に見ても大切です。

小さな症状のうちに手を打てば、補修範囲を抑えられ、結果として出費も少なく済みます。

電気系統のトラブルや火災のリスクも

水が電気配線や換気扇モーターに入り込むと、ショートやモーター故障の原因になります。

場合によっては火花が発生し、火災へとつながる危険も否定できません。

また、漏電による感電事故の可能性もあり、非常に危険な状況を招くことも。

水漏れを発見した際には、まず換気扇の電源を切り、電気部品が濡れている可能性がある場合は専門の電気工事士に点検を依頼しましょう。

保険適用や資産価値への悪影響

換気扇からの水漏れが自然災害や台風、自信などの突発的な事故によるものなら火災保険が適用される場合があります。

一方で、経年劣化や施工不良、メンテナンス不足と判断されると対象外となることが多いです。

その場合、修理費用は自己負担となり、大きな出費につながります。

また、被害が進行して内部の腐食や汚れが広がると、住宅全体の評価額にも影響が出る可能性があります。

修理や保険申請を行う際は、写真や記録を残しておくとスムーズです!

雨漏りだった場合の火災保険の適用について

上でもご紹介したように、換気扇からの水漏れの原因によっては火災保険が適用されることがあります。

ただ、補償されるかどうかは、原因や加入条件によって異なります。

ここでは保険適用の一般的な考え方と、申請時に必要な準備、さらに万が一の適用されない場合の対応策についてご説明していきます。

保険が適用される可能性のあるケース

火災保険は火事だけでなく、自然災害による損害も補償対象となることがあります。

台風や豪雨、突風などで屋根や外壁が損傷し、その結果として雨水が建物内部に侵入した場合は、多くのケースで火災保険が適用されます。

ただし、長年の劣化やメンテナンス不足による損傷は「自然災害」ではなく「経年劣化」とみなされるため、補償対象外になるのが一般的です。

契約内容を事前によく確認し、免責金額や対象範囲も把握しておくことが重要です!

申請のために揃えておくべき書類・証拠

保険申請を円滑に進めるためには、できるだけ多くの証拠を集めておく必要があります。

被害箇所を複数の角度から写真に収め、発生した日時や状況を細かくメモしておきましょう。

専門業者に依頼して診断書や修理見積りを用意すれば、申請がよりスムーズになります。

保険会社への連絡は早めに行い、指示を受けながら現場を保存しておくことが大切です。

証拠が揃っていれば、支払いに関してのトラブルが起きにくくなります!

保険が下りない場合の対処法

保険会社が「経年劣化」や「メンテナンス不足」と判断した場合、火災保険は適用されません。

その場合、自費で修繕を行う必要がありますが、すぐに大規模工事をせずとも応急処置として部分修理を選択する方法もあります。

また、費用を抑えるために複数の業者から見積もりを取り、比較検討することも大事です。

長期的には屋根や外壁の本格的な改修を検討する必要が出てきますが、修理の優先順位を考えながら少しずつ改善していく方法もあります。

保険が下りなかったとしても、正しい判断と適切な対応によって被害を最小限に抑えることができます!

換気扇からの水漏れを防ぐ!日常でできる予防策

換気扇からの水漏れは突然起こることが多く、発見が遅れると建物や設備に大きな被害を及ぼします。

しかし、普段から少しずつ意識して点検や手入れをしておくことで、リスクを大幅に減らすことができます。

最後に、換気扇からの水漏れを防ぐためにできる日常の予防策をご紹介していきます。

- 換気と乾燥の習慣化

- 簡単なメンテや掃除

- 定期的な自力での点検

- プロによる定期点検や掃除

換気と乾燥の習慣化

室内の湿度が高いと、換気扇やダクト内部で結露が発生しやすくなります。

風呂上がりや料理の後は、適切に換気を行い湿気を外に逃がすことが大切です。

換気扇を使用する時間を少し延ばしたり、窓を同時に開けることで湿度を下げやすくなります。

梅雨や冬場のように湿度が上がりやすい時期は、除湿機やサーキュレーターを併用すると、結露のリスクを抑えられます!

簡単なメンテや掃除

換気扇の外部フードには、落ち葉やゴミ、さらには鳥の巣などが入り込み、排気の流れを妨げてしまうことがあります。

こうした異物が溜まると内部に水が逆流しやすくなり、水漏れの原因につながります。

定期的に確認して異物を取り除くだけでも、被害を未然に防げます。

また、外部フードのパッキンに劣化やひび割れが見つかった場合は、シーリング材で補修を行うと安心です。

定期的な自力での点検

換気扇周辺の部品や外部フード、ダクト接続部は、目視で確認できる範囲でも定期的に点検しておくと安心です。

特に台風や大雨の後は、不具合が発生しやすいため、点検のタイミングに加えておくと効果的です。

早期に異常を見つけることができれば、小規模な補修で対応できることが多く、費用や手間の負担を軽減できます。

日常生活の中で「季節ごとに確認する」といった習慣を作ることで、予防がしやすくなります!

プロによる定期点検や掃除

自分で対応できる範囲には限りがあります。

そのため、年に一度は専門業者による点検や掃除を依頼するのがおすすめです。

プロなら内部をきれいにしてくれるのはもちろん、断熱材の不備、取り付け不良などを見つけてくれることもあります。

これにより、自分では目に見えない部分の不安を取り除くことができ、将来的な再発防止にもつながります。

さらに、業者から発行される作業記録や診断書は、万が一、保険対応が必要になった場合の資料として役立つことも。

「長期的に安心して暮らすための投資」と考えると、定期点検・掃除は非常に価値のあるものです!

おわりに

換気扇からの水漏れの原因は、内部の汚れのつまりや破損、劣化や天候の影響など、いくつも考えられます。

日常的な点検や手入れを続けることで、未然に防ぐことができるものも少なくありません。

特別な知識や道具を持たなくてもできる工夫もあり、ちょっとした習慣の積み重ねが大きな効果を生みます。

例えば「お風呂の後に必ず換気扇を回す」「季節ごとに外部フードを確認する」といった意識を持つだけでも、水漏れのリスクは大きく減少します。

大切な建物や設備を長持ちさせるためには、今日から始められる小さな習慣を取り入れることが何よりも大切です。

そして、自分で対応できない部分については、プロの業者に任せることで、より確実に安心できる環境を作っていくことが可能になります!