- 日常生活や洗濯物の部屋干しなどから室内の湿度は上がる

- 部屋の湿度が上がると【悪臭・衛生・家具や建物の劣化リスク】がある

- 湿度を下げるには【適切な換気扇の稼働・窓を開ける換気・湿度調整グッズの利用】が効果的

部屋の中の湿度が高くなると、カビや結露の発生からの健康リスク、建物の痛みなど様々なトラブルを引き起こす種になりかねません。

こうした室内の湿度問題で、力を発揮してくれるのが換気扇です。

キッチンやリビング、浴室、トイレなどに設置されている換気扇を効果的に使うことで、室内の湿度を効率よく下げることができます。

そこでこの記事では、換気扇を使うと湿度が下がる理由から使う際のポイント、換気扇以外の湿度対策などについて解説していきます。

ハウクリ研究所の横田

ハウクリ研究所の横田私は【ハウクリ研究所】の横田です!

クリーニング業者で約6年以上勤務していた業務経験を活かし、疑問や不安などを解決していける記事を執筆していきます!

換気扇を使うと湿度が下がる理由

換気扇は「湿った空気を屋外へ排出し、乾いた新しい空気と入れ替える」ことで湿度を下げる働きがあります。

特に料理や入浴で大量の水蒸気が発生すると、室内の湿度は一気に上昇しますが、換気扇を回すことでその湿気を効率的に外へ逃がすことができます。

風量が強い換気扇ほど短時間で空気が入れ替わり、湿度を下げる効果も。

もちろん、窓を開けるだけでも換気はできますが、換気扇を使うことでよりスムーズに空気の入れ替えが行えます。

窓を開けて換気と比べると、外気の影響を受けにくく、安定して湿気をコントロールできる点も大きな利点です。

ただし、フィルターやファンに油汚れやホコリが溜まっていると、風量が落ち、湿気を排出する力が弱まってしまいます。

換気扇は、定期的に掃除を行い、性能を維持することが快適な湿度管理には欠かせません!

雨の日にも換気扇を回した方が良い理由

「雨の日は湿気が多いから、窓を開ける・換気するのは避けた方が良いんじゃ、、、」という方もたくさんいます。

しかし、”雨の日こそ換気は重要”になってきます。

ただ、雨の日は外の湿度が高いため、窓を開けると逆に湿気を取り込んでしまうことも。

そんな状況でも換気扇を使えば、室内の湿った空気を直接外へ排出できるので、湿度の上昇を防ぐことが可能です。

特にキッチンや浴室では、水蒸気の発生量が多いため、使用後に換気扇をしっかり回すことで結露やカビの発生を抑えられます。

短時間でもこまめに換気を行えば、湿気の滞留を防ぎ、建材の劣化や嫌な臭いの発生を防止できます。

換気扇が汚れていると十分な効果を得られないため、掃除や点検を怠らないことが必須です。

電気代や稼働音が気になるなら、タイマー機能や強弱切り替えを上手に使うことがおすすめです!

換気扇を使って湿度を下げる際のポイント

換気扇は空気を入れ替えるための設備ですが、ただ回すだけでは十分な効果が得られないことがあります。

湿度対策が目的なら、運転の仕方や環境に応じた工夫も大切になってきます。

ここでは、換気扇を使って効果的に湿度を下げるためのポイントについてご紹介していきます。

- 適切な運転時間と強さを意識する

- フィルターやファンなどの定期的な掃除

- 他の家電と併用する

- 湿度の低い時間帯に換気する

- 窓を開けて空気の流れを作る

適切な運転時間と強さを意識する

調理や入浴の後など湿気が多く発生するタイミングでは、まずは強運転で一気に湿気を外へ排出することが大切です。

その後は10〜20分程度を目安に強めに回し、空気が落ち着いたら弱運転へ切り替えて継続するとより効果的です。

強運転を長時間続けると電気代の負担が大きくなるため、状況に応じて強と弱を切り替えることが省エネと除湿効果を両立させるコツになります。

「湿気が発生したらすぐに換気扇を使う」という考えも重要です!

フィルターやファンなどの定期的な掃除をする

換気扇のフィルターやファンに油汚れやホコリが溜まると、風量が低下して湿気を効率よく排出できなくなります。

浴室では月に1回程度、キッチンでは2〜3ヶ月に1回を目安に点検や清掃を行うのが望ましいでしょう。

日常的にこまめな確認をすることで、汚れの蓄積を防ぎ、換気扇の寿命を延ばしつつ安定した換気性能を維持できます。

年1回程度は、プロのクリーニング業者に掃除してもらうのがベストです!

他の家電と併用する

換気扇単体だけに頼るのではなく、除湿機やエアコンのドライ機能を組み合わせると短時間で効果を高められます。

特に室内干しをする際や梅雨の時期は、除湿機で水分を集めてから換気扇で外に排気する流れが効率的です。

また、サーキュレーターを併用して空気を循環させると、部屋全体の湿気が均一に排出されやすくなります。

状況に応じて家電を組み合わせることが快適な環境づくりに役立ちます。

湿度の低い時間帯に換気する

外気が乾燥している時間帯に換気を行うと、室内の湿度を下げやすくなります。

一般的には午後の時間帯は気温が上がり、相対的に湿度が下がりやすいため効果的です。

ただし、雨の日や外の湿度が室内より高いときに換気すると、かえって湿度が上がってしまうことも。

天気や外の環境を確認して、換気するかどうかの判断をするのがポイントです!

窓を開けて空気の流れを作る

換気扇は室内の空気を外へ送り出す仕組みのため、新しい空気の入り口がないと効率が落ちます。

窓を開けることで空気の通り道を確保し、スムーズな換気が可能になります。

特に換気扇と反対側にある窓を開けると、空気の流れが直線的にでき、湿度を効率よく排出できます。

外気の状態を確認しながら窓を開け、換気扇やサーキュレーターと併用するとより効果的です!

部屋の湿度が上がってしまう原因

室内の湿度が上がる原因を知ることで、換気扇を効果的に使うだけでなく、他の対策も取りやすくなります。

ここでは、家庭でよく見られる湿度上昇の主な要因について解説していきます。

- 日常的な生活活動

- 室内干しや洗濯物の影響

- こもった空気や家具

- 建物の構造や断熱不足

- 観葉植物やペット

- 配管漏れや建物からの湿気の侵入

日常的な生活活動

料理やシャワーといった日常の行動は、室内の湿度を大きく上げる要因になります。

特に煮込み料理やお湯を使った調理は多くの水蒸気を発生させます。

また、浴室でのシャワーも同様に湿度を急上昇させるため、必ず換気扇やレンジフードを併用することが大切です。

適切に換気を行うことで、短時間で湿度を下げられます。

浴槽にお湯を張っている場合、「入らない間はフタを閉めておく」のも湿度を上げないポイントです!

室内干しや洗濯物の影響

雨の日や花粉の時期などは、部屋干しをするご家庭は少なくありません。

しかし、洗濯物が乾くまでに放出される水分は想像以上に多く、部屋全体の湿度を高くしてしまいます。

そのままにすると結露やカビのリスクが増すため、浴室乾燥機や除湿機、さらに換気扇を併用することが効果的です。

換気扇のない部屋で干す際には、サーキュレーターや扇風機を併用するのがおすすめです!

こもった空気や家具

部屋の空気がうまく循環しないと、湿気がこもりやすくなります。

窓を長時間閉め切ったり、家具を壁にぴったりと設置すると、通気性が悪くなり湿気の溜まり場ができてしまいます。

押し入れやクローゼットの中も湿気がこもりやすいため、定期的に扉を開けて風を通すことが有効です。

家具の配置を工夫するだけでも湿度対策につながります。

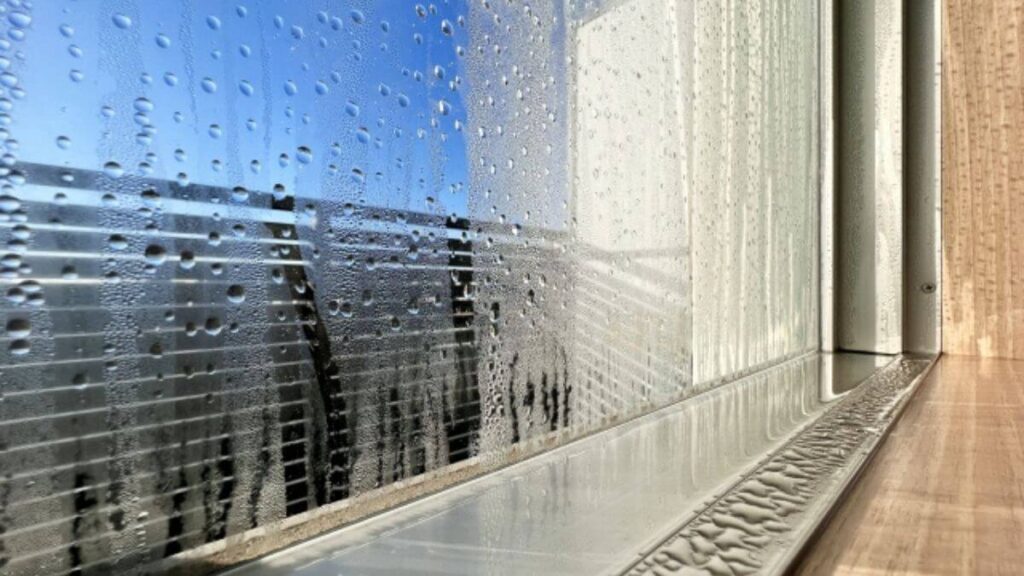

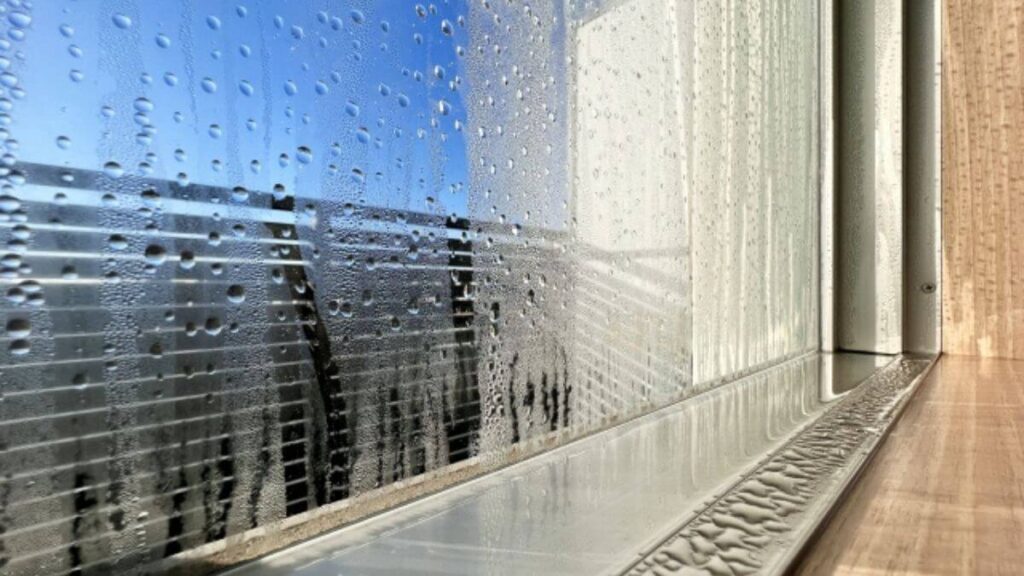

建物の構造や断熱不足

古い建物や断熱性能が低い住まいでは、温度差により結露が発生しやすくなります。

結露は窓の表面だけでなく、壁の内側など目に見えない場所でも発生し、湿気の温床になることも。

長期間放置すると建材の劣化にもつながるため、断熱リフォームやサッシの交換などの根本的な改善が必要になる場合もあります。

観葉植物やペット

観葉植物は癒し効果がありますが、光合成で水分を放出するため、数が多いと室内湿度を上げてしまいます。

さらに熱帯魚の水槽なども水分が蒸発して湿度上昇の原因になります。

観葉植物や水槽を室内に多く置いている場合は、換気扇を活用しながら湿度調整を心がけることが重要です。

水回りの配管漏れや建物からの湿気の侵入

水道管の小さな漏れや床下からの湿気も、気づかないうちに湿度を上げる原因になります。

特に床下の換気不足は深刻で、木材の腐食やカビの発生につながる恐れも。

定期的に配管や床下を点検し、異常が見つかったら早めに修理することが大切です。

「賃貸物件なら退去時の費用の増加」「持ち家なら売却の際の金額低下」などのリスクも!

部屋の湿度が上がることの悪影響

湿度が高い状態を放置すると、私たちの健康や住まいの環境にさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。

ここでは、「具体的にどのような問題が起きるのか?」について解説していきます。

- 健康への影響

- 悪臭や衛生問題

- 不快感や作業効率の低下

- 電化製品や家具へのダメージ

- カビ・ダニなどからの建材の劣化

健康への影響

高湿度の環境では、ダニやカビが繁殖しやすくなります。

これらは喘息やアレルギー症状を悪化させ、鼻づまりや咳、肌のかゆみといった不快な症状を引き起こす原因に。

特に子どもや高齢者、アレルギー体質の方は、マイナスの影響を受けやすいため注意が必要です。

快適で健康的な生活を送るためには、「室内の湿度を40〜60%に保つことが望ましい」とされています!

悪臭や衛生問題

湿度が高いと、カビ臭や生乾きのような不快な臭いが発生しやすくなります。

臭いは部屋全体に広がるだけでなく、衣類や家具に染みついてしまうことも。

これにより、衛生的な印象が損なわれ、日常生活の快適さが大きく下がってしまいます。

臭いを防ぐためには、定期的に換気を行い、湿気をため込まない環境を整えることが大切です。

不快感や作業効率の低下

湿度が高いと、体感温度が上がり蒸し暑さを強く感じます。

その結果、集中力が低下し、勉強や仕事の効率が下がることも少なくありません。

また、寝苦しさから睡眠の質が落ち、翌日の疲労感が増すことも。

在宅ワークや勉強の時間など、快適な湿度管理は日々のパフォーマンスに直結するとも言えます!

電化製品や家具へのダメージ

高湿度の環境は電化製品にも悪影響を及ぼします。

内部で結露が起こると、基板が腐食したり、ショートの原因になったりすることが考えられます。

また、金属部分が錆びやすくなるほか、紙や布の製品はカビや変色によって劣化が進みやすくなることも。

その結果、買い替えや修理が必要になり、余計な出費につながってしまいます!

カビ・ダニなどからの建材の劣化

湿気が長く続くと、壁や天井、木製の床や家具にカビが発生しやすくなります。

これが進行すると、「建材が変形する」「腐食する」などから、住まいの耐久性そのものが損なわれます。

特に見えない壁の中や押し入れの奥で劣化が進むと、修繕費用が高額になるケースもあります。

さらに、湿気はシロアリを引き寄せる原因にもなるため、放置は非常に危険です。

早めの湿度対策が、住まいを長持ちさせる大切なポイントになります!

換気扇以外の自宅でできる湿度対策

室内での湿気対策は換気扇だけでなく、身近な工夫を組み合わせることで効果は格段に上がります。

無理のない範囲で取り入れられる方法を実践することが、快適な住環境の維持につながっていきます。

- 湿度調整グッズを活用する

- 洗濯物・換気ルールを作る

- 断熱・サッシを改善する

湿度調整グッズを活用する

珪藻土や漆喰、調湿機能のある壁紙は、長期的に室内の湿度を和らげる効果があります。

特に収納スペースでは、手軽に使える調湿剤や湿気取りシートが大きな効果を発揮します。

クローゼットや下駄箱など空気がこもりやすい場所では、一つ置くだけでカビの発生を抑制できます。

「大きめな炭を5本ほど部屋の隅に置く」のも地味ですが効果的です!

洗濯物・換気ルールを作る

「洗濯物はできるだけ屋外で干す」や「部屋干しなら浴室乾燥機や除湿機を併用する」などで湿気を抑える工夫をしましょう。

調理時や入浴時はふたを活用し、使用後はすぐに換気扇や除湿機を稼働させると効果的です。

窓を開けるタイミングや換気扇を回す時間を家庭内でルール化すると、誰でも同じように湿度管理ができます。

こうした小さな習慣を積み重ねることで、湿度管理の成果は長期的に大きな差を生みます。

断熱・サッシを改善する

窓や外壁の断熱性能が低いと、室内外の温度差により結露が頻繁に発生します。

サッシの交換や内窓の設置、断熱材の補強は、結露を抑え結果的に室内湿度の安定につながっていきます。

初期費用は必要ですが、長期的に見れば住まいの寿命を延ばし、光熱費の削減にも。

断熱改善は湿度対策としてだけでなく、冷暖房の効率化や快適性にも直結してきます。

家全体の暮らしやすさを大きく変える要素にもなるでしょう!

おわりに

換気扇は部屋の湿度を管理するためには欠かせない存在で、正しい使い方をすることで大きな効果を発揮します。

雨の日や湿度の高い季節も含めて、積極的に換気扇を活用することが健康と快適さを守る近道です。

さらに、生活習慣や住宅の環境を見直し、調湿グッズや断熱改善を取り入れることで、より安定した湿度管理が可能になります。

湿度対策は一度行えば終わりではなく、継続して取り組むことが大切です。

今日からできる工夫を少しずつ積み重ねていくことで、安心して過ごせる住環境が整え、日々の生活の質が向上していくでしょう!